一、塔与其关联设备的布置要求

塔(Tower)与其关联设备如进料加热器,非明火加热的重沸器、塔顶冷凝冷却器、回流罐、塔底抽出泵等,宜按工艺流程顺序,在不违反防火规范的条件下,尽可能靠近布置,必要时可形成一个独立的操作系统,这样便于操作管理。

二、塔的布置方式

①. 单排布置:一般情况下较多采用单排布置的方式,管廊的一侧有两个或两个以上的塔或立式容器时,一般中心线对齐,如两个或两个以上的塔设置联合平台时,可以中心线对齐,也可以一边切线对齐。

②. 非单排布置:对于直径较小本体较高的塔,可以双排布置或成三角形布置,这样,可以利用平台将塔联系在一起提高其稳定性,但应注意平台生根构件应采用可以滑动的导向节点以适应不同操作温度的热胀影响。

③. 框架式布置:对直径DN≤1000mmm的塔还可以布置在框架内或框架的一边,利用框架提高其稳定性。

三、沿管廊布置的塔应考虑的要求

①. 塔和管廊之间应布置管道,在背向管廊的一侧应设置检修通道和场地,塔的人孔、手孔朝向检修区一侧。

②. 塔和管廊的间距。

a. 塔和管廊立柱之间没有布置泵时,塔外壁与管廊立柱之间的距离,一般为3~5不宜小于3m,一般在此范围内,设置调节阀组和排水管道与排水井等。国外某些公司的装置设备布置中塔与管廊立柱间距也有小于3m的。

b. 塔和管廊立柱之间布置泵时,可能泵的驱动机仍在管廊内,泵的进出口或其中之一在管廊立柱外,这时泵的基础与塔外壁的间距,应按泵的操作、检修和配管要求确定,一般情况下,不宜小于2.5m。

c. 两塔之间净距不宜小于2.5m(按SH3011规定,HG 20546规定两塔之间最小净距为2.4m),以便敷设管道和设置平台。如采用联合基础时也可小于2.5m。

四、塔的安装高度

塔的安装高度应考虑以下各方面因素。

①. 对于利用塔的内压或塔内流体重力将物料送往其他设备和管道时,应由其内压和被送往设备或管道的压力和高度来确定塔的高度。

②. 对于用泵抽吸塔底液体时,应由泵的需要汽蚀余量和吸入管道的压力降来确定塔的高度。处于负压状态的塔,为了保证塔底泵的正常操作,最低液面应不低于10m。

③. 带有非明火加热的重沸器的塔,其安装高度,应按塔和重沸器之间的相互关系和操作要求来确定。

④. 塔的安装高度还应满足底部管道安装和操作的要求,且其基础面一般宜高出地面0.2m。

⑤. 对于成组布置的塔采用联合平台时,有时平台标高取齐有困难,可以调整个别塔的安装高度,便于平台标高取齐。

五、重沸器的布置

①. 明火加热的重沸器与塔的间距,应按防火规范中加热炉与塔的间距要求布置。

②. 用蒸汽或热载体加热的卧式重沸器应靠近塔布置,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定),两者之间的距离应满足管道布置要求,重沸器管束的一端应有检修场地和通道。

③. 立式热虹吸式重沸器宜用塔作为支承布置在塔侧,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定),其上方应留有足够的检修空间。

④. 一座塔具有多台并联的立式重沸器时,重沸器的位置和安装高度,除与塔维持一定高差之外,还应满足布置进出口集合管的要求并便于操作和检修。

六、塔布置的工程实例

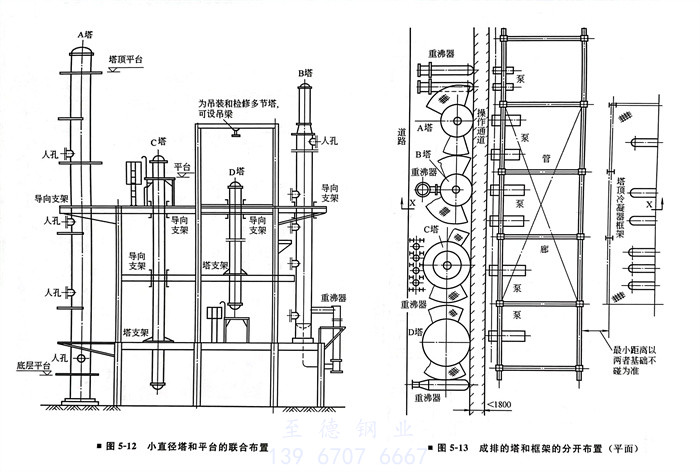

小直径塔和框架的联合布置

图5-12所示为一组小直径塔和框架联合布置。由于塔径小,一般靠近框架或在框架内布置,便于设导向支架以增加塔的稳定性。B塔布置在框架的外侧,有利于塔顶冷凝器的安装和检修,并可利用框架设置重沸器支架。D塔是分节塔,布置在框架内。在塔上方设置吊梁,便于安装和检修。除框架楼面外,根据需要在塔顶和塔底设了操作平台。

成排的塔和框架的分开布置

图5-13、图5-14所示为成排的塔和框架分开布置。塔组合框架之间设置管廊,四个塔按塔外壁成一线成排布置。塔的回流泵、进料泵布置在管廊下靠近塔一侧。塔顶冷凝器和回流罐等布置在框架上,联系管道可利用管廊或管廊顶部加设支架支承。图5-13中包含了重沸器的三种支承方式。

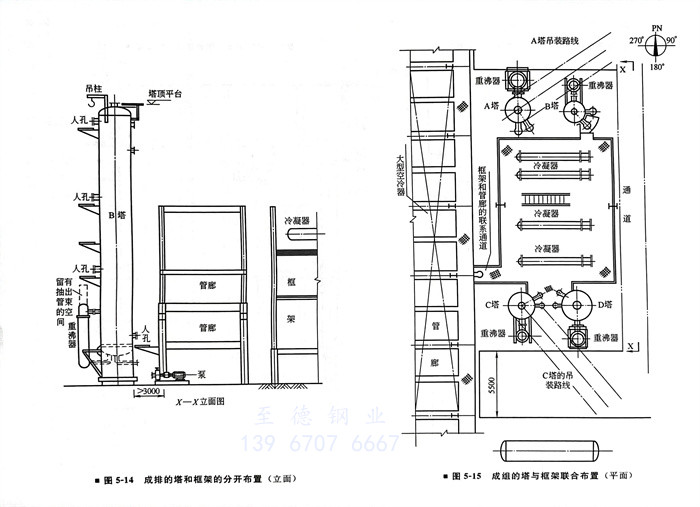

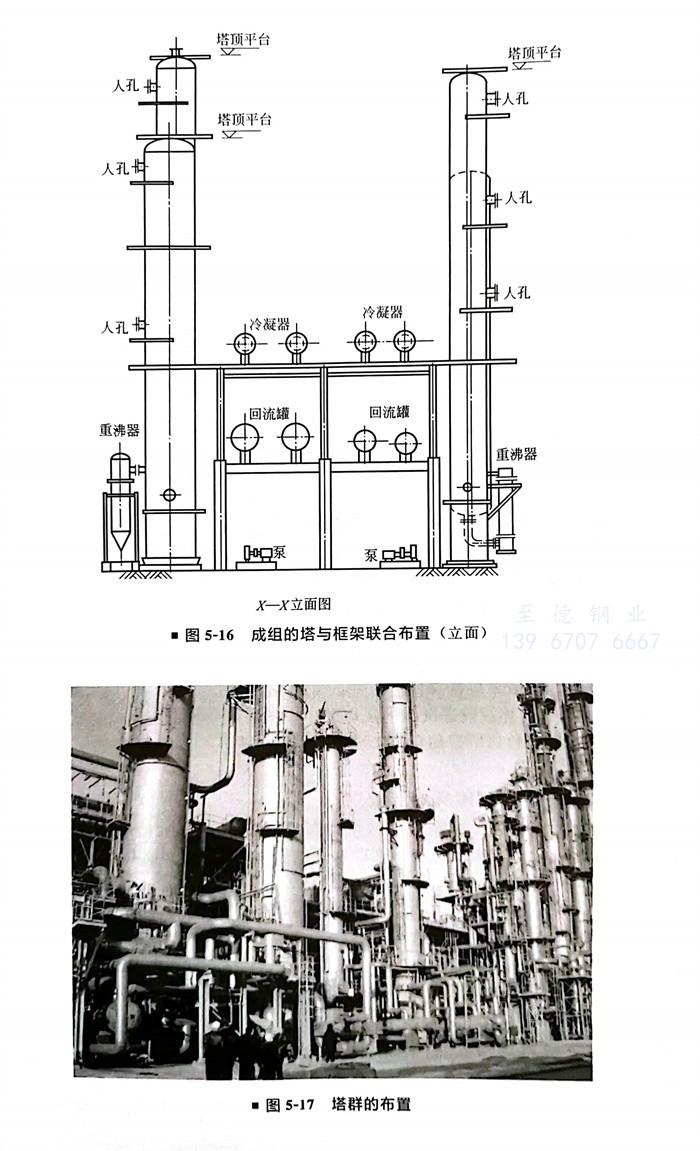

成组的塔与框架联合布置

图5-15、图5-16所示为成组的塔与框架联合布置。框架和塔均布置在管廊的一侧,A塔、B塔和C塔、D塔为两组塔,分别布置在框架的南北两侧,每组塔外壁取齐布置,并留有检修空地,框架东侧留有供吊车进出的通道,以便吊装框架上的设备。塔平台与相邻框架平台相连,便于操作与维修。图5-15、图5-16中包含了重沸器的两种支承方式。

某塔群的布置(图5-17)